Einer dieser Orte, die ich zunächst nicht verstand, dann aber plötzlich doch, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern bis hin zur vollständigen Verwirrung.

In antiken Zeiten war Syrakus die größte und wichtigste griechische Kolonie außerhalb des Mutterlandes. Ca. 750 v. Chr. gegründet, erreichte der Ort schnell kulturelle, militärische und wissenschaftliche Relevanz. Hier lebte und forschte Archimedes, hier existieren bis heute die Ruinen des größten Theaters der griechischen Welt, hier lebten einst bis zu 300.000 Menschen.

Die Insel Ortigia bildete über die Jahrhunderte das Zentrum des Miteinander — bis die historische Bausubstanz in den vergangenen 70 Jahren zusehends verfiel. Eine Bombardierung im Zweiten Weltkrieg, der Ausbau der petrochemischen Industrie im Norden der Stadt, der Bau modernerer Wohnanlagen auf dem Festland: all das führte zu einem steten Abzug. Von 30.000 Menschen im Jahr 1940 reduzierte sich die Einwohnerschaft bis 1990 auf 5000. Ende der 80er Jahre wurden Teile von Syrakus und Ortigia Weltkulturerbe, was die Aufmerksamkeit auf die pittoreske Insel zog. Bis in die 2000er Jahre wurde hier saniert und renoviert; alles sauber hergerichtet für das Auge der bald einströmenden Touristen. Sie wurden gerufen und kamen, so wie auch ich kam und mir pflichtgemäß den „schönsten Sonnenuntergang der Welt“ anschaute, ganz wie es mir die Werbebroschüre nahe legte, obgleich es sehr bedeckt war.

Ortigia — traumhaft schön, doch stünde ich in einer chinesischen Kopie, ich hätte es nicht bemerkt.

Doch genug Kulturkritik der Moderne, kommen wir nun für ein umfassendes Bild zur Kulturkritik der Antike: In Syrakus erhalte ich erstmals einen konkreten Eindruck der Schattenseite des so hochgelobten antiken Griechenlands, nämlich vermittelt durch die monumentalen Überreste der Sklavenarbeit. Mitten in der Stadt tun sich in Syrakus enorme Löcher in der Erde auf, die zunächst wie tiefergelegte Gärten wirken: Grüne Wiesen, terrassierter Orangen- und Zitronenanbau, schattenspendende Palmen, angelegte Blumenbeete. Diese scheinbar direkt aus Eden eingeflogenen Kleinodien heißen „Latomien“ und sind jene antiken Steinbrüche, aus denen der Kalk für das mächtige Theater oder den Opferaltar Hierons II. gebrochen wurde.

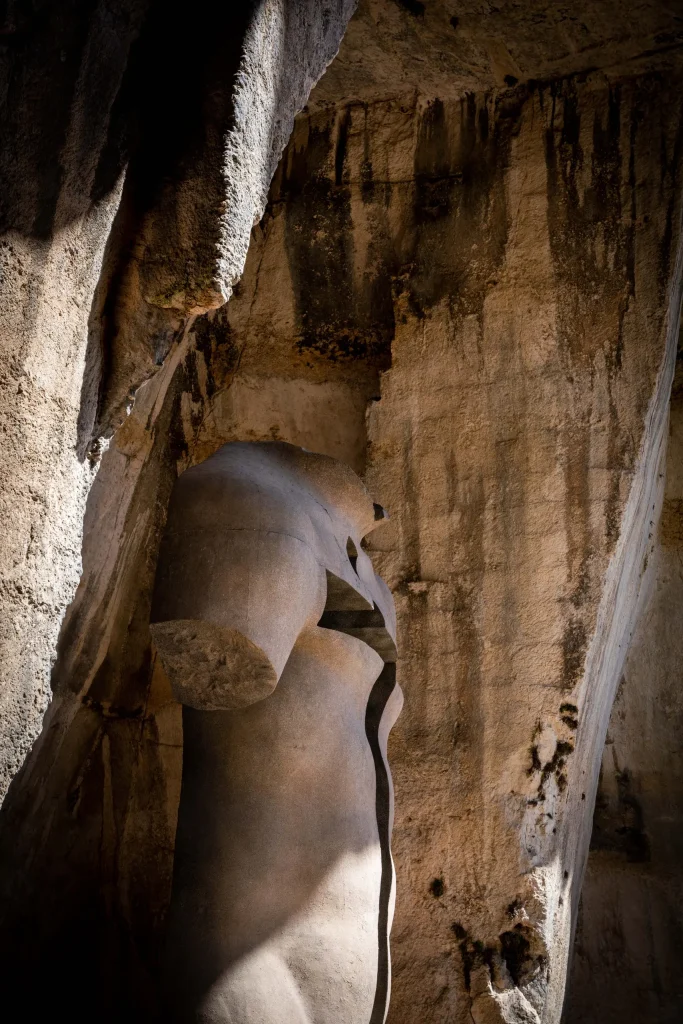

Die Ausmaße sind immens: Über 180m in der Länge, 80m in der Breite und 40m in der Tiefe hackten sich die Zwangsarbeiter mit dem Werkzeug der Zeit in die Erde, um die gleichmäßigen Blöcke herauszuarbeiten, die der griechischen Ästhetik entsprachen. Die Sonne brennt heiß auf Sizilien und frisches Wasser ist rar. Doch denke man nicht, dass die griechischen Baumeister dafür keine Lösung hätten: Da das beste, weil weichere, Gestein sich vor allem in den tieferen Schichten der Erde befand, beschloss man unterirdisch zu arbeiten und natürliche Säulen stehen zu lassen, damit diese jene 10m starke Decke des oberen Gesteins tragen konnten und so für schattige — also nachfinstere — Verhältnisse im Inneren zu sorgen. Dies hatte darüber hinaus den Vorteil, dass man aufgegebene Stollen unmittelbar zu Gefängnissen umnutzen konnte.

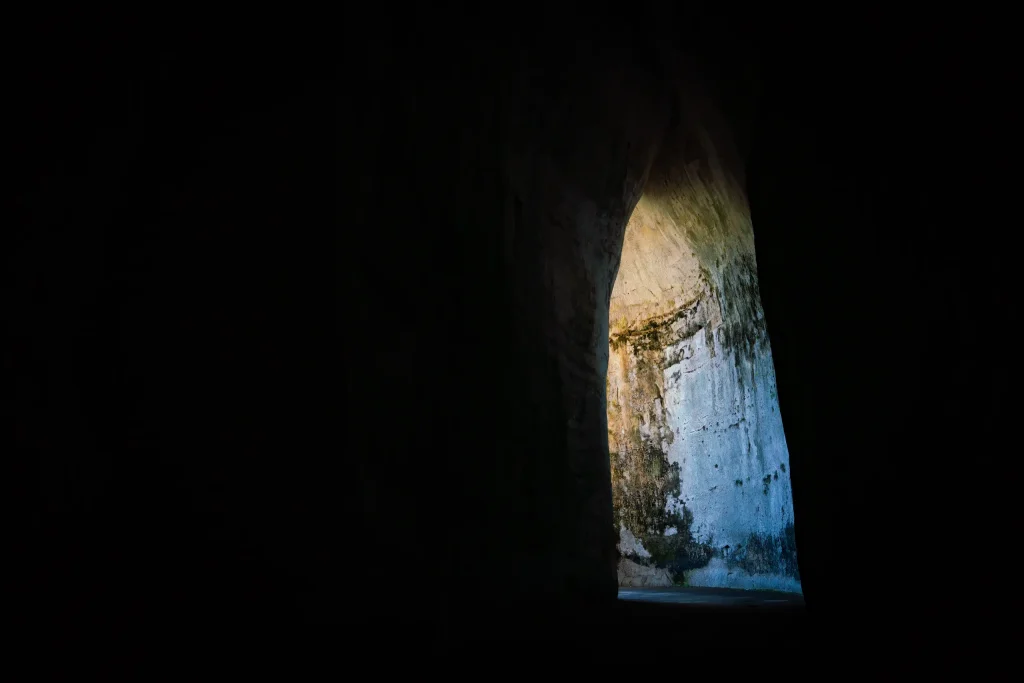

Das Dach jener gigantischen Anlage stürzte wahrscheinlich noch zu antiken Zeiten aufgrund eines Erdbebens ein. Was wir heute sehen, der liebliche Garten der „Latomia del Paradiso“, war ein vollständig unterirdischer Tagebau des 5. Jahrhunderts vor Christus, dessen unfassbare Ausmaße jetzt überblickbar sind. Was heute der vielleicht schönste Ort der Stadt ist, war damals ein Kerker der Sklavenarbeit, Grabstätte tausender Todgeschufteter, deren Vergehen es war, in irgendeinem sinnlosen Krieg versehentlich auf der falschen Seite gestanden zu sein. Wer hier hineinkam, musste sich bei Eintritt von der Sonne verabschieden — Zeit seines Lebens (und die konnte durchaus noch länger sein) würde er sie nicht mehr sehen.

Eine besonders markige Aushöhlung ist das „Ohr des Dionysios“, ein 65m tiefer, 23m hoher und nur zwischen 5 und 11m breiter Abbauraum. Die Akustik ist hier so imposant, dass man selbst ein Flüstern am Raumende überall klar und deutlich vernehmen konnte. Der Sage nach horchte der Tyrann Dyonisios hier die Gespräche der Gefangenen ab. Was sicherlich nicht der Fall war, Michelangelo Merisi da Caravaggio jedoch bei einem Besuch zu diesem Namen und seiner Symbolik veranlasst. Ein Gemälde Caravaggios wollte ich übrigens in der Chiesa Santa Lucia alla Badia besuchen und dies gegen meine kürzlich gefasste Maxime, prinzipiell keine Kirchen mehr zu besuchen, da ich in meinem Leben bereits dieser zu viele gesehen und meist zu wenig aus diesen mitgenommen habe. Wieso löst eine Betonwelt wie Gibellina so viel mehr in mir aus, als die vielen heiligen Barockpaläste? Wahrscheinlich, weil ich über letztere zu wenig weiß, klar. Vielleicht aber auch, weil mir die menschliche Geisteswelt, aus der diese Prachtbauten geschaffen wurden, nicht zugänglich ist — zu weit weg, zeitlich wie kulturell, aber vor allem ideologisch. Sozialistischer Utopismus ist für mich greifbarer.

Übrigens erfahre ich in der Kirche der heiligen Lucia, dass der Caravaggio umgezogen wurde und nun woanders hängt.

Gibt es denn nicht auch Positives über Syrakus zu berichten? Aber ja, sicherlich! Jedoch nicht von mir; nicht aus Antipathie. Sondern weil es mir nicht aufgefallen ist.